Feldforschung

Im Rahmen des Schutzprojekts fanden erstmals gemeinsame, länderübergreifende Forschungen zum deutschlandweiten Bestand der Mopsfledermaus in acht Bundesländern statt. Ziel war es, neue Kolonien zu ermitteln und bereits bekannte zu bestätigen. Diese Forschungen lieferten wichtige Daten, die das Gesamtbild über die Verbreitung der Art in Deutschland aktualisierten.

Feldforschung in der Praxis

Akustische Fledermaus-Erfassung

Um zunächst die Verbreitung der Mopsfledermaus in den Forschungsregionen zu untersuchen, wurden spezielle Ruferfassungsgeräte, sogenannten Mini-Batcorder, eingesetzt. Wenn eine Mopsfledermaus zwischen Baumwipfeln und an Waldrändern Kleinschmetterlinge jagte und dabei ihren unverkennbaren Ortungslaut ausstieß, zeichneten ihn diese Geräte auf und er wurde durch unser Forschungsteam erfasst.

In Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen konnten Ehrenamtliche bei der akustischen Erfassung helfen.

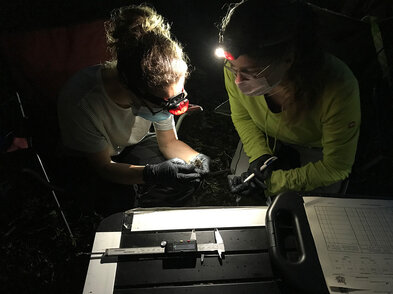

Netzfang und Besenderung

Gelang der Nachweis der Mopsfledermaus in einem Gebiet, wurden dort spezielle Fangnetze aufgestellt. Wenn eine Mopsfledermaus ins Netz ging, untersuchten wir ihren Gesundheitszustand und erfassten Größe und Gewicht. Handelte es sich um ein weibliches Tier, versahen wir es mit einem 0,3 Gramm leichten Sender, was als unbedenklich im Verhältnis zum Körpergewicht der Fledermaus gilt. Die Sender wurden mit medizinischem Hautkleber ins Rückenfell der Tiere geklebt und fielen nach wenigen Tagen von selbst ab. Anschließend wurden die Tiere wieder freigelassen und flogen zu ihren Quartieren zurück.

Quartiersuche mittels Telemetrie

Am Tag nach dem Netzfang suchte unser Forschungsteam mit Hilfe einer Peilantenne das Signal des Minisenders und folgte diesem bis zum Quartierbaum, in dem das Tier den Tag verbrachte. Am Abend fand am Quartier eine „Ausflugszählung“ statt. Dabei wurde das Quartier von Beginn der Dämmerung an beobachtet und alle ausfliegenden Tiere gezählt, um die Gruppengröße zu bestimmen.

Die ermittelten Quartierbäume sowie deren Umfeld wurden mit Hilfe eines erprobten Protokollbogens standardisiert erfasst, ihr GPS-Standort festgehalten und in Absprache mit den Waldbesitzenden dauerhaft markiert.

Wir bedanken uns herzlich bei den beteiligten Bundesförstern und den insgesamt 30 Forstämtern der Bayerischen Staatsforsten, von Forst BW, HessenForst, den Niedersächsischen Landesforsten und ThüringenForst, bei der Deutschen Wildtier Stiftung sowie bei mehr als 150 Ehrenamtlichen für die tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach der Mopsfledermaus!

Akustische Rastererfassung

In Hessen erprobte das Institut für Tierökologie und Naturbildung zusammen mit den Forstbetrieben und Waldbesitzenden für uns eine systematische „Rastererfassung“. Hierbei wurde ein Raster über das jeweilige Forschungsgebiet gelegt, wodurch es in gleich große Abschnitte eingeteilt wurde. Die Ruferfassungsgeräte konnten somit gezielt und gleichmäßig auf die jeweiligen „Rasterzellen“ auf der Fläche verteilt und die Ergebnisse anschließend statistisch ausgewertet werden. Das Vorgehen führte ein hohes Maß an Standardisierung, Repräsentativität und Wiederholbarkeit.

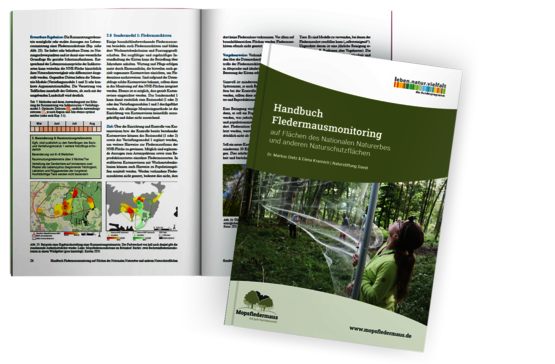

Handbuch Fledermausmonitoring

Das Handbuch Fledermausmonitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes (NNE) und anderen Naturschutzflächen erklärt übersichtlich die Erfassungsmethoden des NNE-Fledermausmonitorings. Es enthält genaue Beschreibungen der verschiedenen Module und gibt in einer Übersicht auch Schätzungen zum Zeitaufwand.

Entwicklung eines Habitatmodells

Was zeigt das Habitatmodell?

Mit dem Wissen über die bevorzugten Lebensräume der Mopsfledermaus erstellten wir ein Modell für das deutschlandweite Vorkommen der Art.

Aus dem Habitatmodell lässt sich ablesen, wie gut sich ein Gebiet als potenzieller Lebensraum für die Mopsfledermaus eignet. Damit wird die Suche nach weiteren Kolonien im Feld unterstützt, da die Forschung somit gezielter ausgerichtet werden kann.

Worauf basiert das Modell?

Dem Modell liegen bestätigte Nachweise über Wochenstuben der Mopsfledermaus aus den Jahren 2009 bis 2020 zu Grunde. Es basiert auf 134 Wochenstuben-Funden aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Anhand dieser Nachweise wurde aus einem Set an Umweltdaten die Habitateignung im Umkreis von Wochenstuben ermittelt und auf ganz Deutschland projiziert. Das Modell ist im Rahmen des Projekts vom Freiburger Institut für angewandte Tierökologie (FrInaT) entwickelt worden. Zum Projektende wurde das Modell noch einmal aktualisiert.

MopsMap mit Habitatmodell - Das Kartenmodul zum Projekt

Die MopsMap macht unsere Feldforschungsergebnisse sowie das Habitatmodell auf einer Deutschlandkarte anschaulich. Verfolgen Sie unsere Ergebnisse!